Los eclipses solares, en los que el disco lunar cubre al Sol en pleno día y provoca el desconcierto de los animales -así como el pánico de algunos humanos-, se deben a una asombrosa casualidad planetaria. La Luna está 400 veces más cerca de nosotros que el Sol, y también es 400 veces más pequeña. Por ello, cuando la Tierra, la Luna y el Sol se encuentran alineados,

es posible contemplar cómo el Sol desaparece por completo ante el paso del satélite. Al menos así ocurre en la llamada franja de totalidad del eclipse. En otras zonas, sin embargo, la Luna tan solo morderá al astro rey sin terminar de ocultarlo por completo, lo que se conoce como un eclipse parcial.

Para el poeta griego Arquíloco de Paros, testigo de la ocultación del Sol del año 648 a. de C., esta fue

la expresión más evidente de que el Cosmos no se rige por reglas, y de que cualquier cosa, por absurda que parezca, puede ocurrir en cualquier instante. «Nada puede ser ya sorprendente, o imposible, o milagroso, ahora que Zeus, Padre de los Olímpicos, ha hecho noche del mediodía, escondiendo la brillante luz del Sol, y

el miedo ha descendido sobre la humanidad. Después de esto, los hombres pueden creer cualquier cosa, esperar cualquier cosa. No se sorprenda nadie en el futuro si las bestias de tierra se cambian de lugar con los delfines, y marchan a vivir en sus salados pastos, y acaban por gustar más de sus profundas olas que de la tierra, mientras los delfines prefieren las montañas».

Hoy sabemos que, muy al contrario de lo que intuyó Arquíloco, los eclipses son precisamente una de las manifestaciones más claras de que

el mundo de los astros es fiable y puntual como un reloj suizo. Pero no es necesario salir de esa época que seguimos llamando Antigua Grecia para encontrarnos con al menos dos pensadores que no solo habían entendido la regularidad que subyace tras estos fenómenos, sino que incluso se aprovecharon de ellos para solucionar problemas concretos sobre el Universo (que, para ellos, no excedía el Sistema Solar).

Aunque no fue su único mérito, solo por sus estudios de los eclipses los sabios Aristarco de Samos e Hiparco de Nicea ya merecen un lugar entre los grandes pensadores de la Historia. Ambos emplearon distintas clases de eclipses (Aristarco, lunar; Hiparco, total y parcial) para

realizar mediciones precisas y calcular geométricamente la distancia que separa la Luna de nuestro planeta. De algún modo, estos fueron los primeros pasos que dio la humanidad hacia la conquista del espacio.

Supersticiones y rituales

Aproximadamente una vez cada 1,6 años se produce un eclipse solar en algún lugar del planeta, siempre durante la fase de Luna nueva. Una tercera variable de eclipse solar es el anular, que se produce cuando la Luna está en su punto de máxima lejanía (apogeo) con la Tierra, por lo que

su disco aparece un poco más pequeño y permite que una pequeña franja exterior del Sol la rodee como un anillo. Cada año...

se producen como mínimo dos eclipses solares y, como máximo, cinco.

A pesar de que estos acontecimientos se pueden predecir con facilidad desde hace milenios, aún hay millones de personas en la Tierra que se asustan cuando ven que el día se oscurece de repente, y

muchos rezan o celebran rituales para evitar los malos augurios. Un eclipse de Sol puede oscurecer el cielo lo suficiente como para que otras estrellas sean visibles en el firmamento, pero el ambiente no llega a ser tan negro como la noche. Más bien el cielo se pinta de un azul oscuro inquietante y extraño, al que Homero se refirió como

«una niebla maligna que todo lo cubre».

![Primera fase de un eclipse solar anular. | Reuters Primera fase de un eclipse solar anular. | Reuters]()

Primera fase de un eclipse solar anular. | Reuters

No es de extrañar que el hombre primitivo sintiera terror, y tampoco que las primeras civilizaciones buscaran una interpretación cercana y comprensible de estos inquietantes eventos. En general, es posible diferenciar entre

cuatro tipos de explicaciones míticas que se dieron a estos fenómenos en la Antigüedad: un ser celestial y monstruoso devora al Sol; la Luna y el Sol, como viejos amantes que son, se enzarzan en una pelea; ambos astros se ocultan para hacer el amor; el Sol está enfadado o enfermo y se desvanece.

Algo menos impactante, aunque no menos espectacular, resulta un eclipse lunar. Pasar de la noche alumbrada por la Luna a la oscuridad total es menos dramático que ver cómo el día se apaga en unos instantes. Aun así,

contemplar a la sombra terrestre engullendo a nuestro satélite sigue siendo una visión que no se olvida fácilmente, y que ha inspirado terror a sociedades como los masai, que arrojaban arena al aire para evitar los malos augurios, o los habitantes de Kamchatka, que oraban y encendían hogueras con idéntico propósito.

Los indios de Norteamérica, al igual que los hindúes, golpeaban cazos y pucheros, mientras que los antiguos babilonios, quienes podían prever algunos de estos eclipses,

montaban altares para que los sacerdotes rogaran a la Luna que librara a su ciudad de catástrofes.

El eclipse de Luna más terrorífico del que se tiene noticia ocurrió en 1974 en Phnom Penh, Camboya. Creyendo que la Luna estaba siendo devorada por un mono, un grupo de soldados

comenzó a disparar sus armas y mató a 16 personas.

El mito del dragón maligno

Un eclipse lunar se produce solo con Luna llena y un máximo de tres veces al año. Puede ser total, parcial o penumbral. Esta última variante provoca

un leve oscurecimiento del satélite sin llegar a ocultarlo, ya que este no pasa por la sombra principal que arroja la Tierra sino por la penumbra que se halla a su alrededor, la cual no bloquea toda la luz solar.

Al contrario que los eclipses solares, que sólo son visibles en una franja de 269 kilómetros como máximo,

los eclipses de Luna se ven desde todo un hemisferio, y pueden durar más de tres horas y media, es decir, más del doble que los de Sol.

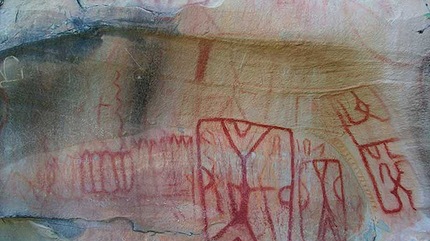

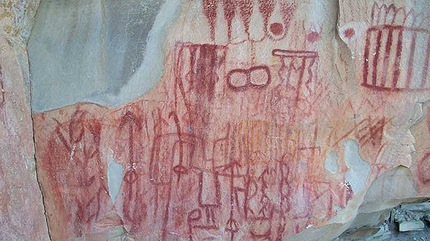

No cabe ninguna duda de que el Sol y la Luna se han ocultado el uno al otro con escrupulosa regularidad desde que el hombre es hombre, aunque

el primer registro histórico de un eclipse lo encontramos en la antigua China. Exactamente, y según nuestro actual calendario, el 22 de octubre de 2134 a. de C. Los astrónomos tenían el cometido de predecir la fecha de los eclipses solares, ya que para entonces debían estar listos todos los preparativos necesarios para escapar de sus supuestos influjos maléficos.

![El disco solar cibierto por la Luna en un eclipse solar anular. | Reuters El disco solar cibierto por la Luna en un eclipse solar anular. | Reuters]()

El disco solar cibierto por la Luna en un eclipse solar anular. | Reuters

Por lo tanto, en aquella época debían conocer ya en China algún tipo de ciclo astral que permitiera predecir estos acontecimientos, aunque ignoraban que era la Luna la que tapaba al Sol y, sin duda, se cometían muchos errores. En concreto,

se creía que el astro rey era devorado por un dragón maligno, y que solo el sonido de los tambores de guerra y las lanzas que se disparaban contra la bestia lograban persuadirla de su siniestro propósito.

Según cuenta la leyenda, los astrónomos reales, Hu y Hi, eran dados en demasía a las celebraciones etílicas, por lo que el día del gran acontecimiento los sorprendió con una colosal borrachera encima y

se olvidaron de avisar al emperador del combate celestial que se avecinaba. Cuando el gran dragón comenzó a engullir al Sol, no había arqueros disparando sus flechas ni tamborileros que hicieran resonar sus instrumentos, así que el animal pudo completar el festín a sus anchas para desconcierto y desesperación de todos.

Quizá el emperador y sus súbditos aprendieron aquel día una valiosa lección, en vista de que

el Sol volvió a brillar con normalidad pese a la ausencia de hostilidades contra el temible e insaciable dragón. Sin embargo, el emperador, cuya fortuna se asociaba a la capacidad de predecir y enfrentarse a estos eventos, apenas lograría reponerse de los momentos de terror que había pasado, y Hu y Hi pagaron con sus cabezas el despiste.

Astronomía con monolitos

Posiblemente, el primer sistema del que se tiene constancia para predecir estos acontecimientos sea la célebre construcción monolítica de Stonehenge, en el condado de Wiltshire, Inglaterra. Este monumento consta de cuatro círculos concéntricos de piedras y fue levantado en la Edad de Bronce, hacia el 2500 a. de C. En 1963, el científico estadounidense Gerald Hawkins publicó un estudio en la revista 'Nature' en el que demostraba que

la gran cantidad de sucesos astronómicos de los que daban cuenta los monolitos no podían ser fruto del azar. Hawkins descubrió que las 56 cavidades que contiene la construcción, llamadas fosas de Aubrey, podrían servir para predecir eclipses.

Pocos años después, el astrofísico británico Fred Hoyle estudió el monumento y se mostró de acuerdo con su colega norteamericano en que se trataba de

un centro astronómico, capaz de predecir la fecha exacta de los eclipses de Sol y de Luna, así como las órbitas de estos astros. En realidad, el método de Hoyle, aunque también se basa en las fosas de Aubrey, es distinto al de Hawkins, y mucho más preciso.

![Fase final fe un eclipse solar anular. | Reuters Fase final fe un eclipse solar anular. | Reuters]()

Fase final fe un eclipse solar anular. | Reuters

De acuerdo con Hoyle, sólo los primeros constructores del monumento tenían conocimientos astronómicos, mientras que sus sucesores se limitaron a levantar monolitos sin ningún otro sentido que el ritual o religioso. Si esta tesis es cierta,

los habitantes prehistóricos de aquella región debieron sufrir una suerte de edad oscura, en la que todos sus conocimientos y observaciones del cielo se fueron perdiendo sin dejar rastro, como más tarde ocurriría con los códices de la biblioteca de Alejandría.

También la física y astrónoma estadounidense Sharon Challener, tras pasar más de 20 años estudiando Stonehenge, encontró un sistema que utiliza los megalitos centrales, los más antiguos y voluminosos,

para calcular cuándo habrá un eclipse lunar.

El descubrimiento del helio

Pero una cosa es aprender a medir los ciclos y prever los movimientos de los astros y otra muy distinta es saber qué está ocurriendo realmente en el firmamento, al margen de monos, dragones y otras deidades de la Antigüedad.

No fue hasta el siglo XVIII cuando los eclipses comenzaron a verse como una oportunidad para realizar observaciones científicas y se recuperó la tradición, iniciada por Aristarco e Hiparco, de planear expediciones para observar estos fenómenos.

Uno de los más productivos fue el eclipse solar del 18 de agosto de 1868, en el que dos investigadores, el francés Jules Janssen y el inglés sir Norman Lockyer descubrieron de forma independiente el helio,

un elemento hasta entonces desconocido y que resultaría ser el segundo más abundante del universo, tras el hidrógeno. Janssen viajó hasta Guntur, India, para ver el eclipse en su totalidad, y más tarde sería el responsable de bautizar al nuevo elemento junto al químico británico Edward Frankland. El nombre se escogió en conmemoración del dios helénico del Sol -Helios- y creyendo erróneamente que se trataba de un metal (la denominación original del elemento es Helium, ya que el sufijo -ium identifica a los metales).

En el mismo eclipse, Janssen comprobó que las prominencias rojizas que escupe nuestra estrella son de naturaleza gaseosa y

desarrolló un nuevo método para observarlas. Hasta entonces sólo podían verse si un eclipse total oscurecía el resto del Sol, dejando así al descubierto las emanaciones de su corona (o parte externa de su atmósfera).

Cuando Janssen se dio cuenta de que estas llamaradas seguían produciéndose durante los días siguientes al eclipse,

quedó demostrado que provienen de nuestra estrella, y no de la Luna, como se había creído hasta entonces. Precisamente, fue al analizar estas misteriosas prominencias con un espectroscopio cuando tanto él como Lockyer se dieron cuenta de que algo no cuadraba, y descubrieron la presencia del nuevo elemento. Unas décadas después, en 1895, se demostró que también hay helio en la Tierra.

De 'Nature' a 'Los Simpsons'

Junto a la paternidad de este hallazgo, Janssen y Lockyer comparten dos envidiables privilegios planetarios: ambos tienen un cráter en la Luna y otro en Marte. Lockyer, uno de los astrónomos más importantes de su tiempo, también es recordado por un observatorio que lleva su nombre en Devon, Inglaterra. Su prestigio no solo se debe al helio:

fue el fundador de la revista 'Nature', que aún lidera el mercado de las publicaciones científicas, y el primer investigador en sugerir que Stonehenge podría ser un observatorio astronómico; una tesis que, como hemos visto, daría pie a numerosos estudios.

Pierre Jules Janssen. | EM

Pero solo Janssen ostenta uno de los más extravagantes honores a los que puede aspirar un científico: ser objeto de una oscura referencia para iniciados en un episodio de 'The Simpsons'. Bart hace un globo aerostático con la cara del director de su escuela, Skinner. Al verlo, este exclama:

«Maldigo al hombre que inventó [sic] el helio, maldigo a Pierre Jules César Janssen».

Podemos sentirnos afortunados de vivir en

el único planeta conocido donde es posible contemplar un eclipse total. El Sistema Solar tiene unas 150 lunas conocidas, y ninguna produce los asombrosos efectos que podemos ver en nuestro planeta. De hecho, ni siquiera en la Tierra ha ocurrido siempre así, ni ocurrirá hasta el fin de los tiempos.

Los eclipses y la vida inteligente

Los eclipses totales de Sol se llevan produciendo sobre nuestro cielo 150 millones de años, y solo lo seguirán haciendo durante otros 150 millones de años. Como la Luna se va alejando progresivamente de nuestro planeta,

no siempre ha estado ni estará a la distancia exacta para que se dé este singular espectáculo. Esto significa que los continentes ya estaban empezando a formarse y ya existían numerosas formas de vida complejas, como las aves y los primeros mamíferos, la primera vez que se produjo un eclipse como los que hoy vemos.

Significa, asimismo, que la vida inteligente ha coincidido siempre, al menos hasta donde nosotros sabemos, con la presencia de eclipses solares. Guillermo González, polémico investigador doctorado en la Universidad de Washington en Seattle, opina que no puede ser una coincidencia.

El hecho de que la Luna se encuentre precisamente a esta distancia evita que la Tierra oscile demasiado sobre su propio eje, como ocurre con otros planetas que no poseen un satélite grande y cercano.

Si nada sujetara el tambaleo de nuestro planeta, sufriríamos bruscos cambios en el clima similares a los que ocurren en Marte,

los cuales hubieran entorpecido -si no anulado- la posibilidad de que se desarrollaran seres inteligentes. Por ello, según González, no sólo no es coincidencia que la inteligencia se haya desarrollado en nuestro mundo tras la aparición de los eclipses totales, sino que la búsqueda de civilizaciones extraterrestres debería centrarse en planetas donde también se produzcan estos eventos.

Sólo en ellos podremos encontrar

la estabilidad climática propicia para la aparición de especies similares a la nuestra. La tesis es arriesgada, sobre todo si se lleva hasta sus últimas consecuencias, pero ilustra a la perfección hasta qué punto la Tierra forma una unidad indisoluble con los astros que la rodean, muy especialmente la Luna y el Sol.

Vista panorámica del monumento de Stonehenge, en Reino Unido. | Efe

Vista panorámica del monumento de Stonehenge, en Reino Unido. | Efe Primera fase de un eclipse solar anular. | Reuters

Primera fase de un eclipse solar anular. | Reuters El disco solar cibierto por la Luna en un eclipse solar anular. | Reuters

El disco solar cibierto por la Luna en un eclipse solar anular. | Reuters Fase final fe un eclipse solar anular. | Reuters

Fase final fe un eclipse solar anular. | Reuters